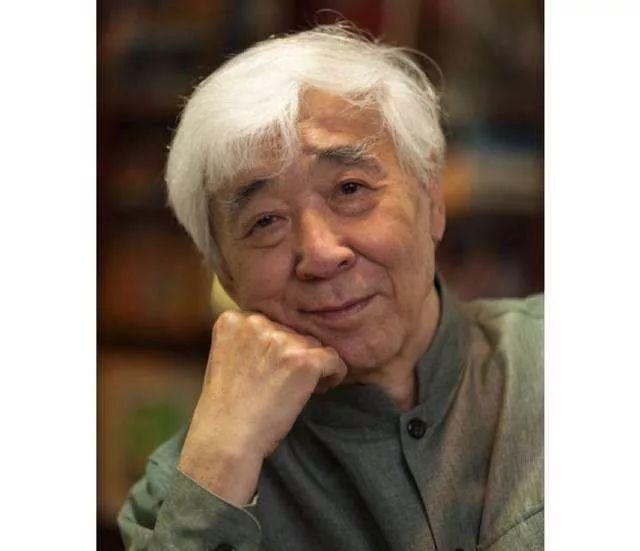

苏叔阳

他是持续并跨界的写作者,他是严肃且深邃的思考者,他是低调而谦逊的讲述者。他的著述不算高产却获奖无数,他的剧作公演时一度万人空巷,他的散文被选入小学语文课本。1990年北京亚运会的解说词出自他手,他创下发行1200多万册的成绩并有15种文字译本,我们甚至会在徐克导演的经典武侠电影《新龙门客栈》的编剧中,看到他的名字。但是,很多人仍然有些不熟悉他——苏叔阳。

早年历练

写作,让苏叔阳收获了许多赞誉,他家的书橱里错落摆放着各种奖章,有联合国颁发的艺术贡献特别奖,中国的华表奖、文华奖、金鸡奖等。他曾说,荣誉并不是他写作的动力,本心才是。

苏叔阳1938年生于河北保定的一个知识分子家庭。祖父是爱国进步商人,有文化,有正义感,曾任河北省工商联合会副主席,是河北省民主建国会领导人之一。父亲毕业于辅仁大学,后成为中国西北石油管理总局总工程师,第一支地球物理勘探大队副队长,并参与创建北京石油学院地球物理勘探系。母亲接受过学校教育,有着很强的独立自主精神。正是在这样的家庭中,苏叔阳自幼接受长辈的传统教育,修习书法,阅读古典文学。

但1953年祖父去世后,家庭一度败落,是母亲一手支撑着整个家庭,含辛茹苦。

生活的苦难并没有磨灭苏叔阳心中的天真与浪漫。他形容自己这一代人对俄罗斯文学爱得发狂,读普希金、莱蒙托夫长大,青年时代向往白桦林、大草原、青春似火的少女、静静的顿河,憧憬着为了理想奋斗一生,“骨子里有一种浪漫主义和理想主义”。

和大多数文学青年一样,苏叔阳的文学初恋是诗歌,他曾经回忆中学时期的少作——

一块陨石,

在地下暗泣,

悲伤它失去的青春和活力,

带着响彻天穹的呼啸,

火红的它划过天际。

而今只有冷漠的呼唤,

得不到一丝回音。

以及——

我愿意驾一叶扁舟,

到浮沉的天海遨游,

或者携根枯藤的手杖,

步行到那宇宙的尽头。

苏叔阳心仪的另一种文类是戏剧,这一综合性文类恰能较好地平衡叙事与抒情,消化了相当一批时代青年的创作冲动。大学毕业前后,苏叔阳已写了数个剧本,并排演过其中一个。

但是在20世纪60年代,苏叔阳未能躲过历史风潮,创作之路暂时中断。

直到1972年,苏叔阳才重拾创作之笔,写儿童歌曲歌词,写诗,写剧本。1974年,因剧本《战马驰骋》,他被北京电影制片厂看中,借调至北影厂,并到各地体验生活。在此过程中,其成名作《丹心谱》也开始慢慢酝酿。

早年的教学和创作经历,为苏叔阳后来的写作奠定了不可或缺的基础。

佳作不断

1978年,苏叔阳发表了话剧剧本《丹心谱》,剧本上演之后一炮而红,获得庆祝中华人民共和国成立三十周年献礼演出创作一等奖。这是他的成名之作。此剧的发表被誉为“新时期文学的发轫点”,“第一批突破禁区的剧作之一”。

以如今的眼光来看,《丹心谱》当然是新时期之初文坛主旋律的体现,虽然,《丹心谱》剧本的叙述模式只能是两个阵营、两条路线之间的斗争,作者的个人风格在这样的时代共鸣的主题、题材和模式之下难以彰显,但剧本的演出依然大获成功,在当时的剧场与社会环境中,台上台下的情感交流与互动具有着时代的特殊性。

有了《丹心谱》的成功,苏叔阳正式调到北京电影制片厂任编剧。在此之后,他便一发而不可收,不断有佳作问世,而且不局限在一个领域。

话剧方面,苏叔阳陆续发表了《金水桥畔》(1979)、《左邻右舍》(1980)、《家庭大事》(1982)、《灵魂的审判》(1984)、《太平湖》(1986)、《萨尔茨堡的雨伞》(1988)、《飞蛾》(1993)、《月光》(2000)等。《左邻右舍》被认为是苏叔阳的风格成熟之作,获得1980年全国优秀剧本奖。

除短篇小说之外,苏叔阳还于1984年发表了第一部长篇小说《故土》,当年即获得首届人民文学奖。

在诗歌创作上,苏叔阳出版过诗集《关于爱》(1984)、《等待》(2000)、长诗《世纪之歌》(1997)等。另外,他还广泛涉猎歌词、曲艺、散文随笔、评论等多种文类,以及获得首届国家图书奖的传记文学《大地的儿子——周恩来的故事》(1982)。

可以说,20世纪80年代是苏叔阳文学创作的高峰阶段。

传承京味

苏叔阳无疑是“把老舍的血液输入新时期文学的最力者之一”。

在《左邻右舍》《夕照街》等剧本中,苏叔阳借鉴了老舍《茶馆》的谋篇技巧,以一个固定空间为核心,贯串起来来往往的不同人物。

苏叔阳为人谦逊低调,他致敬前辈,却无超越之野心,便无过多焦虑。只是兢兢业业,作为时间之流中的一木一石,为北京这座文学之城添砖加瓦,略尽绵薄。

人民文艺

地方性固然是苏叔阳文学创作中的重要因素,却绝不是唯一因素。他曾认为自己“在文学上缺乏自信”,“唯一有点儿底气的原则只有两条:第一,便是写人,写活人,活写人;第二,写我们民族的生活和心灵”。但这一貌似低调的姿态实际上有一种以退为进的智慧,触及了文艺的根本,也让我们看到老一辈文学家身上的宝贵品质。

正如苏叔阳所私淑的老舍的最重要身份——“人民艺术家”,我相信这也是他心目中文艺工作者的最高标准,有了这个初心,纵然文学时尚日新月异,仍能江流石不转,以不变应万变。

中国故事

自20世纪90年代以来,苏叔阳在文学创作上的声势,似乎不如此前引人注目了,除了时代变迁需要创作上的调整之外,一个重要的原因是他的身体状况。

1994年,苏叔阳被查出肾癌,2001年又查出肺癌。他真诚分享过自己的心路历程:和许多患上癌症的病人一样,最初他不愿接受现实,脑袋里总想——为什么患癌的人是我?想通之后,他配合医生的手术,1994年5月,切除了右肾。

术后的恢复是一场漫长的拉锯战,苏叔阳不断自我鼓励,他学会了把病当朋友看,每次去医院,说“看老朋友去咯”。他总结自己的心得——“良好心态可去癌,乐观情绪能去病,戒烟限酒少烦恼,心胸开阔得宁静”。

陷入身体和情绪上的低谷是人之常情,但苏叔阳总是以乐观、坚强的个性挺了过来,继续笔耕不辍,患病后的他仍然写出了200多万字的文章,并给自己开出了一条新路。

苏叔阳曾说:“创作的路是我自己选定的,不管我多么衰弱,只要生命的烛火还在燃烧,我就会走,哪怕是爬行,也要在这路上挣扎。”写作时,他总提醒自己,“作家是精神界的医生,要医治人的心病”。

苏叔阳早年的教学研究经历,使他一直具有一种学者气质。这些思考沉潜在他的文学创作之下,此时终于厚积薄发。

事情的契机是1993年。少年儿童出版社邀请苏叔阳为青少年写一本介绍中国的书,其实这样的普及读物并不容易写,非大家手笔不能做到深入浅出、生动活泼。

书出版后,他曾说“这是我有生以来第一次具有悲壮色彩的创作”。

苏叔阳的苦心没有白费,这本题为《我们的母亲叫中国》(1994)的书,以思想家、史学家的眼光,以文学家的笔法写成,激情洋溢,文采飞扬,得到广泛认可,因此获得第4届“五个一”工程奖、第9届儿童文学奖、第12届中国图书奖,并入选“百年百部中国儿童文学经典书系”。

有了这个基础,数年后由中宣部委托苏叔阳创作《中国读本》(1998)也就顺理成章了。此书以12万字的篇幅叙述了中国五千年历史,扼要介绍了中国的自然概貌、民族繁衍、文化形成、发明创造、科技典藏、哲学思想、经济影响、艺术成就、生活习俗等内容,以及新中国成立以来的辉煌成就,以小见大,是举重若轻的大手笔。

但是,《中国读本》的成功并非一马平川,出版之后曾受到好几年“冷遇”,直到2004年后才异军突起,成为中国图书“走出去”最为成功的一本,累计发行量高达1200多万册,被翻译成15种文字。

苏叔阳2008年创作的《西藏读本》则是生逢其时,这部作品无疑也是化解西方对西藏的歪曲和误解的重要作品。2013年,他又主编了《中国美德读本》。

有人说,苏叔阳的读本系列已经形成一种“苏式读本体”,但实际上,这一读本系列更重要的意义在于,它是中国故事的一种讲述方式,在中国的硬实力逐步上升之后,文化软实力更是作为国力昌盛的重要指标。

在本文回顾过程中,我们时时能感受到苏叔阳先生的一颗丹心,为人民、为民族、为国家,谱写春秋。就在本文行将完稿之际,我们惊闻先生仙去的噩耗,海天无言,青山默默,唯愿苏老一路走好。

苏先生,在大家心中,你的离去,只是驾着一叶扁舟,“到浮沉的天海遨游”。一路平安!盼您归来。