编者按:

感于当下一批所谓的“战略学者”、“首席经济学家”、无所不知的“三农专家+经济学家+文学家+历史学家+哲学家”充斥网络,笔者才决心收集资料,尽量全面给大家介绍一些建国以来的真正大家,尤其是经济方面的。

前面已介绍了孙冶方、薛暮桥和杜润生,有兴趣的朋友可以找来读。

最后,再次向推动中国改革开放的所有先辈致敬!

客观地讲,顾准对于“改革开放”的直接影响是不及孙冶方、薛暮桥和杜润生等老先生的。一个原因是顾准没有等到拨乱反正便已早逝,另一个原因是其在50年代初便失去了经济领域的相关职务。

但是,顾准在新中国,尤其是拨乱反正后中国经济界、思想界,甚至是历史学界的地位和深远影响又是远超他人的。包括,孙冶方先生关于经济领域的一些观点,也是在顾准的启蒙下一点点建立起来的。

所以,在一次学术会议上,当海外人士不无挑衅地问中国大陆学者,在20世纪60-70年代你们有没有可以称得上像样的知识分子的思想家时,著名学者李慎之先生佝偻而起,应声答对:有!有一位,那就是顾准!

顾准为这一时代的知识分子挽回了声誉!

01

顾准的胞弟著名经济学家陈敏之先生曾在《我与顾准》一文的开篇这样写道:“每一个人都在写自己的历史。每个人的历史都有幸、有不幸。幸与不幸,常常是各种偶然因素和偶然事件凑合的结果,不由自主。”

顾准走上革命道路实际上也就是这种“有幸和不幸”交织的结果。

1915年7月,顾准出生在上海陆家浜顾家湾的一所院子里。顾准出生时应该说家境尚好,家里还备有“包车”(人力车),也算是中产家庭了。但到1924年,由于顾准父亲经营不善等原因,家境开始衰落。

顾准家庭组成比较复杂。顾准的母亲与父亲的结合是小姨子与姐夫的恋爱,尽管这在当时并不被风俗和民间道德所指责,但这种结合使顾准大母 (顾准母亲的姐姐)及其子女对顾准的母亲其及子女产生芥蒂,加上顾准大母早逝,其子女认为她是忧郁而死——当然是指因妹妹夺夫而产生的忧郁,以此为理指责顾准母亲与父亲的结合,家庭成员相互间充满了怨言。这种 怨言在家景尚好时还能维持表面上的平静,但1924年后,由于顾准父亲所开的小店的倒闭,家道中落,经济上的困难使这个本有裂痕的十余人的大家庭 (顾准母亲姐妹各自生了五个孩子)间的怨言、纠纷达到了顶点。1927年,最终分为三个家:各自母系的子女为一家,父亲单独为一家。此时,少年顾准就要为负担自己母系家庭的生活费用而工作了。

这时七弟刚一岁、三妹五岁、陈敏之七岁,顾准十二岁,二姊十三岁。为了求得最低限度的温饱,为了度过这艰难的岁月,二姊几乎日日夜夜伏在绷架上千刺绣活,藉以得到一点微薄的收入,为此在她二十岁时便早逝了。

1965年,陈敏之获悉我顾准第二次戴上右派帽子时,曾经写过一首诗送给他,诗开头的几句正是对这段往事的回忆:“兄年十有三,稚气犹未除,为觅衣和食,独力负重荷,老母有所养,弟妹得庇护。茹苦复含辛,二姊因殇殂。”

1927年,顾准读了二年职业初中后,为了挣钱不得不选择到潘序伦创办的会计事务所当练习生。(这里面有一个插曲就是,实际上顾准初中毕业是考取了持志大学缮写员的职位的,但他把这个职位让给了同父异母的三哥)。

潘序伦被称为为我国现代会计学一代宗师(他还是潘汉年的堂叔),他早年的读书和就业比较有传奇色彩:在读过私塾教育和小学后,他先后读了2个中学和五个大学。读中学时因参与抗议某教师分较严而举行的交白卷活动,而被学校开除。然后先在国内读“野鸡大学“,然后又进了国内著名的上海圣约翰大学,最后还出了国跑去美国读了哈佛大学和哥伦比亚大学。

正因为有这种充满了复杂性的人生阅历,所以让潘序伦在待人处事方面具有相当强包容性,所以只上过职校初中的顾准在潘序伦这里不但被一视同仁,还得到了超常规的提携和发展。

由于顾准聪颖好学,勤奋努力,仅上过会计夜校半年薄记课程且只有职校初中学历的他,通过自学竟然逐步掌握了相当的现代会计知识和原理。随着会计事业的发展,慧眼识才的潘序伦大胆的使用顾准,从1928年到1929年,少年顾准便由练习生升任为会计员、查帐助理员、会计夜校助教;1930年出任立信会计函授学校负责人;此时的顾准年仅15岁!

1932年下半年担任了立信会计夜校的教师,继而承担了大专班银行会计课程的教学任务 ,并负责立信会计学校部主任。期间他还担任《高级商业簿记教科书》编辑助理、 独立编写 了一册《簿记商业习题详解 》,1932年开始编著《银行会计》的讲义,潘序伦又请任职中国银行的留美同学金国宝为之审改和润饰,1934年《银行会计 》正式出版。

PS:在我个人看来,如果不是因为战争和巨大的政治变局,今天世界上最知名的会计师事务所里一定有潘序伦的“立信会计师事务所”的一席之地!

02

顾准走上革命道路有始于家庭上的必然性,也有经历上的偶然性。

1968年,顾准在回忆少儿时的家庭状况时,曾写下了一大段文字描写当年家庭的纠纷让他厌恶和想要逃离。

于是当他到潘序伦会计事务所参加工作后,就让这种远离得以实现。他在《自述》中写道:下班后不想回家,不是逗留在所里,就是到朋友家,直到深夜;而在星期六则长途远足到江湾的劳动大学朋友处,直到星期天傍晚才回家或星期一直接去会计所上班。总之,尽量不回家。”(后来顾准自己曾如是说:家庭的“腐朽的纠纷,。使我在家庭中处于卑微的地位,这是促使我走上革命道路的一个因素。”)

而1927刚进入潘序伦会计事务所当练习生时便认识成为好友的一个叫夏星寿的人,则是他走上革命道路的偶然因素。

夏星寿在北伐时期为国民党在上海的地下党员,国共分裂后,对国民党的政治不满。通过他,顾准又认识他哥哥夏增寿,他是中共党员,一度被捕入狱,1933年左右,出狱回到上海,顾准经常向他讨论哲学问题和党的问题,对于夏增寿,顾准说:他“是我的政治上的启蒙者”。

顾准于1930年组织秘密的马克思主义学习小组——进社,后转入武卫会。同年10月,因武卫会组织被破坏,第一次流亡去北平。

1934年后,顾准曾任中国民族武装自卫会上海分会主席、总会宣传部副部长。这一年,顾准与汪璧结婚。

1935年,顾准加入中国共产党。

特别要说一句的是,在1936年到1940年撤离上海期间,顾准曾与孙冶方共事。

1940年离沪参加新四军,任中共苏南澄锡虞工委书记、专员,江南行政委员会秘书长、苏北盐阜区财经处副处长、淮海区财经处副处长。后赴延安中央党校学习。

1946年1月回到华东后,先后担任中共中华分局财委委员,淮阴利丰棉业公司总经理,苏中区行政公署货管处处长、中共华中分局财委委员、山东省财政厅厅长。

1949年5月,上海解放后他出任财政局局长兼税务局局长,又兼华东军政委员会财政部副部长,成为中国也是远东最大城市的头号财经主管。

在1952年2月28日全市干部大会上,突遭市领导点名宣布撤销党内外各项职务,被视为“三反”运动中罢官的 “政治老虎”但在1952年2月28日突遭解职,后降职任用。

1955年9月,他主动要求到中共中央高级党校学习,集中研究经济问题。一年后结业,又要求调入中国科学院经济研究所任研究员。不久,顾准被派任中国科学院综合考察委员会副 主任,参与负责多项自然资源的考察工作。

在1957年7月开始的中苏联合黑龙江考察中,因他坚持维护中方权益,得罪了苏方领队,反右运动中遭人揭发有反苏言论而被划为“右派”,并开除了党籍。

此后三年下放农村 (农场 )劳动,亲见因政策错误给农村带来的灾难性后果 ,使他坚定了独 立研究批评的立场 。

1962年,经孙冶方力争,顾准调到中科院经济研究所 (今中国社会科学院经济所 )任研究员 。

1964年。学部搞“四清”上级派驻经济所工作组,矛头直指孙冶方“价值规律论”为核心的“修 正主义体系”。加之1965年,因当时在清华大学读书的外甥宋德楠与几个同学建立“现代马列主义研究会”,被视为组织“反动小团体”,顾准受到牵连,再次被划为右派——成为全国唯一一个两次被划为“右派”的人。

03

1956年我国完成了社会主义改造,理论界形成“社会主义经济中商品生产与价值规律作用”的 讨论热潮。当时中国经济学界深受苏联影响,斯大林著《苏联社会主义经济问题》(1952)和苏联科学院《社会主义政治经济学教科书》的基本观点,成为不可质疑的信条。

马克思恩格斯曾设想,未来消灭资本主义私有制后商品货币将被取消,个别劳动直接成为社 会劳动但社会主义经济生活中仍长期保留商品货币。苏联权威文献认为 ,社会主义经济存在商品货币的基本原因是两种公有制的并存,这是过渡时期的现象:社会主义中“基本经济规律”占有支配地位,价值规律的作用只限于个人消费品领域,计划管理的生产资料则仅具有 “商品形式 ”。

顾准认为,这些道德规范式的“钦定”规律,是离开再生产理论与价值规律的空东西,不能反映社会主义经济的内部关系。把马克思列宁主义当作教条对待是最省事的办法,但这恰恰违反了科学的精神。研究社会主义经济规律必须从现实出发,而不是依据本本。

他先是在1956年3月3日的日记中写道:“社会主义经济问题目前那一套是独断的,缺乏继承性的,没有逻辑上的严整性的”,“问题实在还多着呢!”问题就在于“更少依靠价值规律的作用 ”。

经过近一年的酝酿和反复修改,写成《试论社会主义制度下的商品生产和价值规律》一文 (《经济研究)1957年第 3期)。这是顾准生前公开发表的惟一的经济学论文。作者在文中指出:社会主义经济是复杂的社会化大生产,个别劳动不可能直接转化为社会劳动。以货币形式表现的价值范畴是分配与核算的基础,价值规律是社会主义的基本经济规律。社会主义经济可以充分运用价值规律,直至通过价格波动调节生产分配。

该文对当时被奉为经典的理论提出了根本性的挑战,文章发表后很快就受到尖锐的批评。但作者对社会主义的现实经济与价值规律作用的深刻见解、对体制变革方向的准确预见,均经住了时间考验,以致今日学界有人认为顾准为 “主张社会主义市场经济的第一人”。

顾准之所以对苏联经济体制产生看法,与他的知识背景密切相关。在他1969年所写 《我的反动世界观和反动政治思想、经济思想的初步清算》中,顾准写道:

“我是搞会计的,1940年以前,我自命为比当时的一些左派经济学家更懂 ‘经营管理’,我对资本主义的市场体系,价格机制,企业内部的成本利润计算这一套秩序,潜意识间 (以后搞所谓经济理论研究时,‘潜意识’变成了 ‘有意识’)认为是永恒的,无法替代的。

地下工作期间读《联共党史简明教程》和当时报刊上有关苏联第一、第二两个五年计划的文献时,认为我所懂得的那套资本主义经营管理,将来可以原套地有所贡献于社会主义经济建设。当然,资本主义私有制还是必须消灭而代之以国营经济,可是国营经济还是要实行经济核算,市场体系和价格机制还将存在”;“这一套秩序强调物质刺激,这深深契合我的民主个人主义世界观——社会主义革命所要消灭的,原来是依靠私有财产所获得的不劳而获的收入 ,按劳计酬原则允许各个人的收入有巨大的差别,这真正是民主个人主义的乐园” 。

顾准除了在经济学、会计学上颇有建树,写有《银行会计》、《初级商业簿记教科书》、《簿记初阶》、《股份有限公司会计》、《中华银行会计制度》、《所得税原理与实务》、《中华政府会计制度》、《社会主义会计的几个理论问题》、《试论社会主义制度下商品生产和价值规律》等著作,还对史学、政治学、思想哲学上有深度的思考,写有《希腊城邦制度》、《从理想主义到经验主义》等著作。

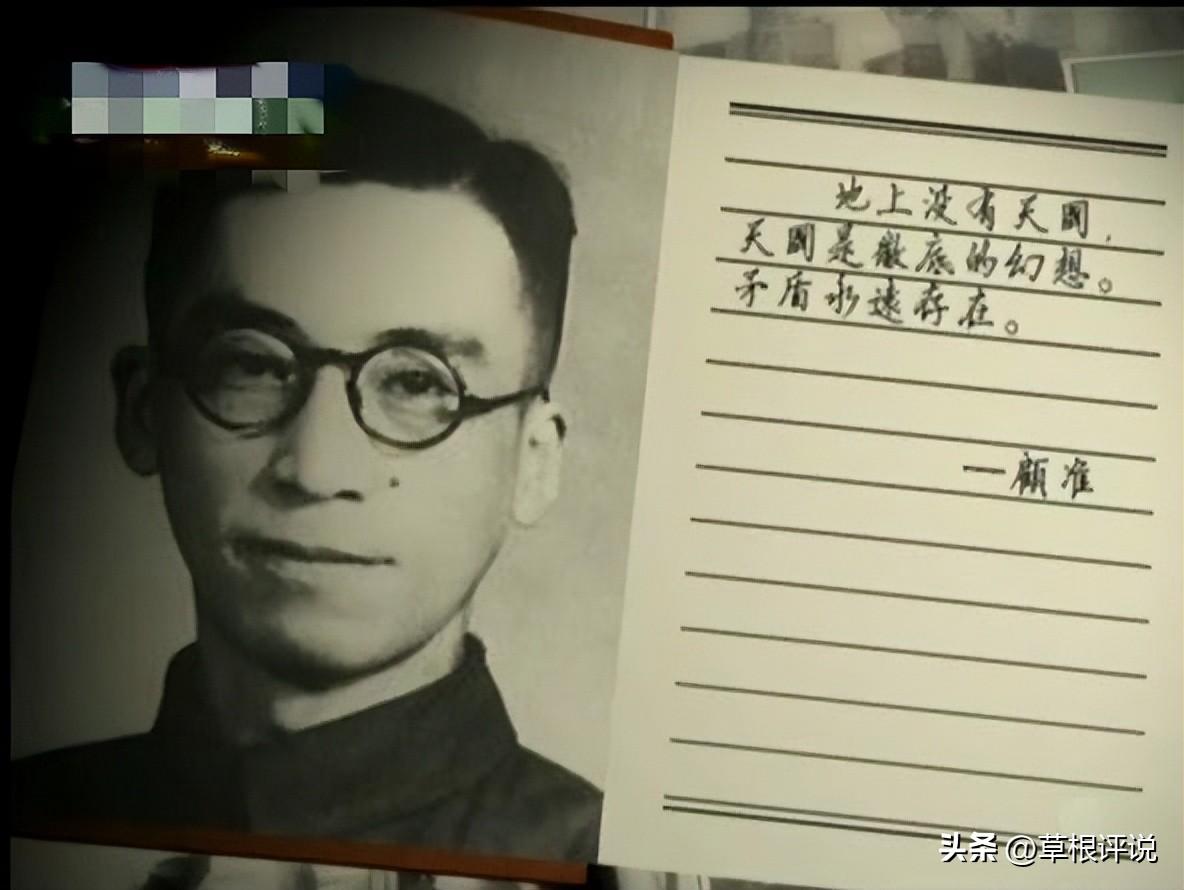

李慎之先生在他的《点燃自己照破黑暗的人》中写道:“有人说,自从进入20世纪下半期以后,中国就再也产生不出独创的、批判的思想家了。这话并不尽然:我们有顾准⋯⋯顾准没有能如他自己所计划的那样,在完成对西洋史的研究后开始对中国史的研究,但是他对中国历史与中国文化也自有真知灼见。他指出:“没有世界史的对比,中国历史其实是不可理解的。”

04

顾准是个怎样的人?

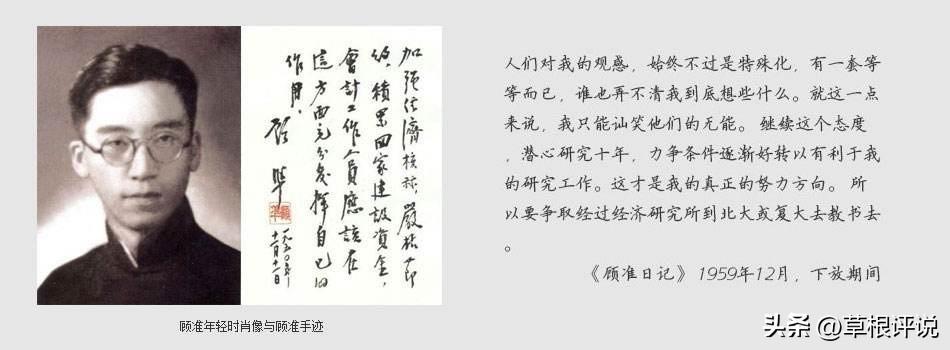

潘序伦比顾准要幸运,他熬过了那十年。他后来曾回忆讲到顾准,说:“他既有才,也骄傲”。

想吧,一个15岁靠自己努力在上海便出人头地的小子,怎么能没有才华,怎么能不骄傲呢?

因为有才华,所以他才能思别人所不能思;因为骄傲,所以他才会言别人所不敢言,并执拗坚持,不会和光同尘。

1966年,他被秘密羁押,在自述中说:“我在监狱中的态度非常顽固,直到了死不悔改的地步。”

他的母亲这时已经80多岁,在屋子里只语无伦次地重复一句话:“我怎么还不死呢?我怎么还不死呢?”他从被关押地回来,把母亲送到山西的妹妹家,临走的时候,他的母亲“死死地盯住他看了半晌”。那是他们母子的诀别。

大雪的小年夜,妻子提出离婚,他痛快地答应了。他们商量过,为了保护孩子,宁可让他们认为父亲是错的。三十多年的患难夫妻,战争了日本人、打跑了蒋介石,最终却还是败了。只是败给了谁呢?

冬天冷,他写信说回来取衣服,到了门口,发现所有的衣物都被放在门外,门关着,他久敲不开。走的时候,他把一张存折和粮票从门下塞进去。回到单位,他收到一张四个孩子签字的脱离父子关系的纸条,把他的户口和粮食关系也转来了。他在日记里写:“从此以后,就连他们每月寄粮票来的字迹也看不见。我想念他们。”

1968年4月,汪璧是因为被揭发在5年前帮助“反革命分子销毁资料”而自杀了。她把他的所有手稿用水浸湿,揉烂,再放到马桶里用水冲下,资料太多了,以致全楼的下水道都发生了堵塞。这样的事情,在解放前的革命年代里,她也为他做过。

汪璧死后,顾准很长时间里并不知情。但他预感到妻子出事了。他向组织保证:她死了,疯了,病重了,一不影响改造,二不影响下放。组织告诉了他实情,但是“死期,死况,遗言,一概不知”。

知道死讯后,他写道:“我就去打饭来吃,吃了几口饭,悲从中来,脸伏在饭盆上失声大号。”“但我还是抑制住,努力要把饭吃完,我要活下去……”在那之后的日记里,他再也没有往年的汪洋恣肆,几乎看不到任何个人化的论述,仅有三次从梦里“痛哭而醒”的记录,都是关于妻子的回忆,“此生所有欢乐场面,都是她给的”。

或许,上天对他唯一的悲悯就是他可能终身都不知道,汪璧是喝消毒用的来苏水自杀的,死状极惨。

据著名经济学家骆耕漠回忆:“那时,顾准手头拮据,却买了一盏有两个绿玻璃灯罩的双头台灯。别人问他,为什么买两个头的灯?他只是沉默,不回答。后来我们才知道,他是为了纪念死去多年的汪璧,仿妻子仍旧坐在他的对面。”他后来看《茵梦湖》,写一个人失去所爱的女人,孤独终老,他泪流满面地看完,还书的时候说“哀而不怨,哀而不怨”。吴敬琏说:“就是他生命的最后一天,他还跟我说,他一辈子只爱过一个人。”

尽管经历种种人生悲剧、面对“极左”意识形态的高压,但他追求真理的意志没有丝毫动摇 。在被批斗与监督劳动之余,他倾注了极大的精力进行历史学 、哲学 、经济学和马列主义理论的研究。

在一张读书卡片上 ,顾准用大字抄录了甘地的一句话 :“尽管今天世界的眼睛都是血红的,我 们却一定要用宁静而明澈 的眼睛来正视这个世界。”

在那个没有底线的年代里,当别人把“大字报”当成保护自己、攻击别人的工具时,他只在自己的大字报上写了两个字"读史"。

在他看来,这个世界最终还是要实现大同,四海之内皆为兄弟,他所奉行的座右铭:是宁可天下人负我,勿让我负天下人。" 正是本着这一原则,他对所有过去整过他、 害过他的人,一律宽恕。顾准说:“人类社会正是因为有强烈的报复之心,你打我一拳,我踢你一脚,才总是争斗不已。如果大家都怀有宽容仁爱之心,这个世界会好得多。”

顾准毕生的研究与奋斗,为的是国家富强。在1967年的一张读书卡片中顾准写道:“⋯⋯中国革命直接以发展经济为目的。凡在这方面做不出什么来,或者做得不够快的,必定要换班子”。他在笔记文稿中多处留下对中国经济未来发展的思考,他充满信心地预言,“中国经济必将雄飞世界”!

1974年12月3日,顾准因肺癌在北京病逝。临去世前,他留给病床前的学生吴敬琏最后一句话,“中国的神武景气终将到来”,并要他“待时守机”。

顾准的骨灰,一半遵照他的遗嘱,抛撒在他生前曾工作过的三里河路中科院大楼前面的小河里,另一半根据经济所的意见,安放在八宝山公墓后的老山骨灰堂。